写在前面:

本期newsletter由一帆轮值。

关于爸妈要离婚的问题,我从小听到大,听的太多了,以至于再听到他们要离婚的事情,我心里已经没什么波澜。我一直也不认为自己有什么立场,去干预两个成年人的选择,就像我不想让他们干预我的生活一样。直到最近发生了一些事情,让我意识到我妈妈身处于被家庭裹挟的漩涡中,传统“道德伦理”的、来自我爸爸的身边环境的洗脑太多年,让她已经没有勇气和力量去反抗,甚至她会怀疑自己想离婚的想法是不是正确的。

我决定,并已经鼓励她离婚,也准备把我妈妈和我觉醒的过程记录下来,也祝福所有妈妈,你们永远有机会,无论在多晚的晚年,获得属于你们的自由,而我们一起努力,就让它在新的一年发生。

正文:

放学以后准备做一个选题“如果新一年是最后一年,你想如何度过它?”我鼓励去妈妈投稿,并为她设想了很多答案,关于自由、关于旅行、关于她的妈妈,但是没想到收到一个让我倒吸冷气的回答,她说“倒也真希望明年是最后一年了,那样就不再面对你爸了。”

即使再次回看这个回答我还是会一瞬间深陷内疚不能自拔,我忽略了一个母亲,一个女性,在家庭被压迫的30年。这不是一句玩笑话,这不是心碎的哀嚎,这是已经在绝望深处,祈祷通过世界毁灭来逃避婚姻痛苦的真相。

这个真相太残忍,但是又被一切包装得太自然。

“人的每一种身份都是一种自我绑架,唯有失去是通向自由之路。”我看到这句话的时候分享给她。

我:就像奶奶死了,你不再是一个儿媳妇的时候,你就离你的自由更近了一步。

妈妈:好像自由了,又好像还没有自由。

一、为什么说“好像自由了”

奶奶瘫痪十四年,妈妈一直在家里照顾她,大家可能想象不到,照顾一个瘫痪的老人需要做什么。

从早晨起床开始,要帮她穿衣服,然后抱到轮椅上;

上厕所,要把她抱起来来,脱穿衣服;

吃饭时要把她从轮椅抱到沙发上,吃完再抱回轮椅上;

... ...

给奶奶洗澡、洗衣服、换尿盆。我不知道我奶奶的体重,但我知道她瘫痪初期,我家的单人沙发她坐上去几乎没有缝隙。妈妈的腰伤,是不是也有可能从这时就落下来,但是想来,哪一个家庭主妇不受腰痛困扰,这些家务,我只能说“你做你也麻”。

我爸爸兄妹四人,偶尔帮忙的只有大娘在一起(大伯的老婆),这十几年,我妈落了十里八乡,包括我两个姑姑的点名好评,谁不知道我们家有个好儿媳妇,我曾经很自豪。我现在觉得很羞耻,甚至很恶心,恶心主要来源于我爸爸和他其余三个兄弟姐妹,“好儿媳妇”是他们逃避责任保护伞,这难道不是他们的责任嘛。到了后期,但凡妈妈有一点做的不好的,就会被诟病;两位姑姑半年来两回,尽两天孝心,就被称赞。

做的久了,所有人都理所当然了。

大学毕业那一年,奶奶去世,爷爷新婚。我们打破了三个家庭共同生活的模式,爷爷奶奶,大伯大娘,我们家,这三家在奶奶去世之前,午饭和晚饭都是在一起吃。大家开始各过各的,这是妈妈能喘口气的起点。我们确实需要和不良关系解绑,才能让自己获得多一些自由。

二、但为什么“又好像还没自由”

因为她还没有逃离婚姻,她这一生不幸福的起点,她努力想逃脱的关系。我试图通过引用妈妈在《最完美的离婚》(广西师范大学出版社)一书中摘抄的句子,来讲述一下她的婚姻。

首先她不被尊重。

“都是一家人,有什么好谢的,说什么欠不欠的。”她的付出没有被尊重,做什么似乎都是应该的。上文提到三个家庭,八个成年人的饭,我妈都要做,这么多年,我一句谢谢没从其他人口中听过,倒是听到我爸很多埋冤,类似“不就是做个饭,怎么那么多事儿。”

在爸爸眼里,她排在爷爷奶奶伯伯姑姑后面,排在爸爸的朋友后面,她仿佛是个累赘一样被排在一切的后面。但是有些时候妈妈排在第一位了,比如爸爸缺钱了,需要出去借钱,他第一个想到让我妈出去开口,我妈确实也去借了。

妈妈珍贵的东西,有没有被当作马桶套对待,这部分故事我不清楚,但一定是发生过,不然她也不会抄录下这句话。当然,类似这样不被尊重的事情,一定还有很多。

其次她不被聆听。

“女人,你懂什么?”我爸做任何决定,都不听妈妈的意见,他坚信自己想的是对的,然而这么多年,起起伏伏,家里的债都是他欠的。多次跟爸爸的朋友一起出去吃饭,别人问到一些话题,妈妈试图谈谈自己的想法是,我爸经常一脸不屑的说“你知道啥?你别说了”。

莫不谷曾经感慨我和妈妈的关系是奇迹,我觉得很大程度是源于聆听。妈妈也像朋友一样,有需要聊一些零七八碎家长里短的时刻,也有需要讨论真正问题的时刻,妈妈也有她的想法,但是她能表达的机会不多,偶尔有机会表达还会被丈夫diss(如上)。

能给她一个表达的机会,认真听她说说话,不仅是一种尊重,也是与她建立桥梁关键。

她抄下这句话的时候,我想到了很多个她睡不着的晚上,想到了她望着灶台上的蒸汽是否也在多次叹气,她心里肯定还有很多想说的话,有很多委屈或者她还没想明白的问题,但是她还没有足够多被聆听的机会。

面对离婚,她现在身上还有三重束缚,这三重都是我需要陪伴她一层层解脱的。

一重是传统的规训。远到社会环境,近到家人亲友,“离婚”像是一种罪,离婚的女人遭受着太多的偏见和压力,离婚像是一个很不好的事情,这里有两个问题,一个是离婚为什么不好,真的不好吗?第二个是为什么做不好的事情就不好呢?

二重是爸爸的死缠烂打。我爸深入妈妈的亲友关系网,几次妈妈离家的经历看来,他会不停骚扰我妈身边的人,然而这些人都抱着“宁拆一座庙,不毁一桩婚”的态度出来调停,或者出卖我妈的地址,这里需要向我小姨表示敬意,她曾吼过我爸“你们俩的事情,你自己解决,不要找我”。

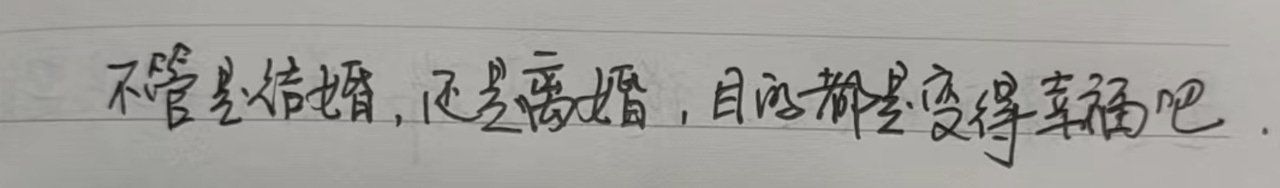

三重是妈妈现在没有离婚的勇气。也许忍了30年,忍到这个人死了生活就好了,再忍忍吧,也不会更差了吧。她抄录过“不管是结婚,还是离婚,目的都是变得幸福吧。”我要告诉她,Run可获得幸福,Rebel也可以获得幸福,但是忍,不会变得幸福。

所以,“又好像还没自由”的真相是,还没离婚。

“一旦结婚,自己的人生就会结束。”这是我在《从零开始的女性主义里》看到的一句话。妈妈的不自由,来源于婚姻已经给她增加了许多新的身份,这些分身一旦还在,她的自我就会被这些分身吞噬,自我都不存在了,还谈什么自由。

结婚后她就不是一个独立的人,变成一个附属品,她是儿媳妇(公婆的附属品),是妻子(丈夫的附属品),是妈妈(儿子的附属品);同样会有人反对,比如一个男性,他可能是儿子、丈夫、爸爸,也有责任,所以从身份的角度看,爸爸和妈妈是平等的。但是这忽略了社会默认的规则,默认男性这些角色责任的权利是去工作,去实现一个更高的自我价值,去获得更多经济利益,去获取更多权势地位,去满足“一人得道,全家升天”的社会期待;但是默认儿媳妇去照顾公婆,默认妻子去照顾老公,默认妈妈去照顾孩子,这些全是强消耗性的责任,是对女性体力和精神的消耗,不与任何权利与权力挂钩。当这一切把自我消耗殆尽,谁还有力量去挣脱这一切呢。

写在后面:

这篇我本准备直接发出,后来想到没有确认过妈妈的意见,这也是一种我把妈妈当成自己附属品的体现,讲述她的故事却没有征得她的同意。她的回复如下:

“流着泪看完,更多是感动,这不算是隐私,是事实。如果发出去能让更多陷入同样痛苦的人找到共鸣和力量,有什么不好的呢?”

这一篇是妈妈离婚的前传,我讲的这些故事像是大多数家庭的缩影,我妈妈过往遭遇的苦难和现在面临的困境,应该也是大多数妈妈的现状,我意识到的比较晚,希望能给还没意识到的各位提个醒,毕竟我们要先看见。

不出意外的话,下一篇会分享我妈妈的觉醒之路,是一个女性通过学习、挣钱,逐渐建立信心,打开自我的故事,也是她能成功离婚的基础(虽然现在还没成)。

另,写字好像也没那么困难,在此鼓励一下准备尝试写作,但是还没有开始下笔的听友们。

这里是来自世界市区东八区的一帆,在北京时间凌晨2点整向你问好,写作的夜晚如此美好,祝大家一切都好~

放学以后:看完就觉得这个世界人与人之间最好的机遇仍然是彼此“看见”。祝福阿姨,新的一年不必是最后一年也可以拥有自由。也和所有女性共勉:我们这一代,拥有不必被那些身份捆绑的时机,我们不必用尽所有力气去踏入再挣脱。这是世世代代的女性留给我们的血书,我们看见了就不能假装没见过。不要白白辜负那些一身戕害袒露给我们的其它女性,那是警报。

也许在整个社会看来,离婚就意味着女性婚姻的不完整,从而变成人生失败的佐证等等一系列的bullshit。别人怎样评价,这是别人的课题,我们无法左右。希望一帆的妈妈不再被母职囿于家庭,而是去拓宽自己的边界,去捍卫属于自己的每一种新可能。还是再次祝福阿姨,像向日葵一样,肆意生长,热爱无休,去创造属于自己的传奇!!!🌻